Por Francielly Barbosa, do Alma Preta

No Brasil, o período escravista perdurou do início do século 16 ao final do século 19, quando foi promulgada a Lei Áurea, resultante de uma série de levantes da própria população negra, pressão externa inglesa, em busca de um maior mercado consumidor, e de decretos “para inglês ver”, como a Lei Eusébio de Queirós, de 1850, que proibia o tráfico de pessoas do continente africano para o império, mas não a escravidão em si ou o tráfico interno entre as regiões.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil foi o país que mais importou escravos africanos. Entre os séculos 16 e 19, cerca de quatro milhões de homens, mulheres e crianças foram trazidos à força da África para terem seus corpos e mão de obra empregados nas mais diferentes ocupações. Do trabalho braçal em plantações a serviços domésticos, as pessoas na condição de escravas realizavam inúmeras funções.

Esse período é estudado pela professora Karoline Carula, do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense (UFF), que há mais de 10 anos iniciou uma pesquisa sobre mulheres escravizadas que atuavam como amas de leite nas Santas Casas das Misericórdias, ou apenas Santas Casas — instituições católicas que tinham como missão tratar dos enfermos e dar assistência aos “expostos”, recém-nascidos abandonados nos portões das Santas Casas.

O interesse era compreender como se dava esse mercado na cidade do Rio de Janeiro, especificamente no século XIX. O estudo trabalha tanto com foco na atividade laboral quanto abordando questões com relação ao gênero e à maternidade dessas mulheres em condição de escravidão, já que a maior parte das amas de leite, não apenas no Rio, mas em todo país, era escravizada.

A pesquisa começou com a busca por anúncios de jornais do final do século 19 que falavam em amas de leite. “Eu analisei os anúncios de amas de leite, em que apareciam as características que as pessoas desejavam nelas, algumas com relação ao status jurídico, de ser escrava ou liberta; de cor e ‘qualidades raciais’, que também estavam presentes”, explica a professora. “Também tinham mulheres libertas atuando como amas de leite, mas era um número menor. Elas atuavam na roda da Casa dos Expostos”.

Havia uma relação entre os dois ambientes. A Casa dos Expostos — uma instituição de herança ibérica — fazia parte da Santa Casa. Nela, eram abandonados bebês com a garantia de anonimato. Havia uma roda, com um eixo no meio virado para a rua, então ninguém sabia quem estava deixando a criança lá.

“Você abandonava o bebê, passava ele para o lado de dentro do muro, tocava um sino e eles pegavam a criança para cuidar”, esclarece a pesquisadora. Na Casa dos Expostos, eles registravam e guardavam tudo o que vinha com a criança, como o sexo, a cor da roupa que estava usando e se havia um bilhete ou não. Assim, caso uma família arrependida quisesse de volta o seu bebê, saberiam qual era.

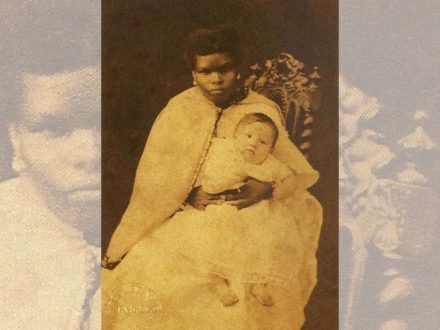

A questão é que as crianças abandonadas precisavam ser alimentadas, porque depois eram enviadas para novas casas onde seriam cuidadas. Enquanto isso não acontecia, a Santa Casa “alugava” amas de leite, mulheres negras escravizadas ou libertas que deram à luz recentemente, para amamentá-las.

“Encontrei um livro de registros de amas de leite que ia de 1857 até 1913. Então peguei o período escravista e analisei todas as mulheres que foram alugadas como amas de leite. Nesse livro, tinha os nomes das mulheres, o endereço e o valor que era pago para o ‘proprietário’ ou ‘proprietária’, no caso das mulheres escravizadas”, comenta.

“Cerca de 90% eram mulheres escravizadas, e todas tinham registro de quem era o seu senhor, o que dá a entender que o contrato de trabalho e o aluguel eram realizados diretamente com o ‘proprietário’ ou ‘proprietária’ daquela mulher”. A professora acrescenta que, no caso das mulheres libertas, o valor pago era dado diretamente a elas e, quando eram pessoas que vieram da África, também havia anotado a nação de origem no livro de registros.

A prática de não amamentar as próprias crianças, no entanto, não ocorria apenas no Brasil. Carula explica que o costume foi difundido também como uma herança europeia — a diferença é que, na Europa, era comum mulheres de origem humilde trabalharem como amas de leite para famílias mais abastadas. “Uma família que tivesse uma boa condição financeira mandava a sua criança para a casa da lactante. Você entregava o seu filho e depois pegava de volta com essa mulher, que muitas vezes estava ainda com o filho por perto, amamentando mais uma criança. Em sociedades escravistas, essa função vai ser delegada às mulheres escravizadas”.

Como reforça a docente, por mais que houvesse mulheres libertas atuando como amas de leite, a lógica da mercantilização da maternidade das mulheres negras era calcada no universo da escravidão. “Em uma sociedade escravista, a maior parte do trabalho é feita pela população escravizada. Então essas mulheres não apenas amamentavam, mas também cuidavam da criança no período que estivessem com elas. Fazer mais esse tipo de trabalho é quase lógico na medida em que você já explora a mão de obra negra para qualquer tipo de serviço”, afirma.

Na Santa Casa, a quantidade de amas de leite crescia conforme o número de crianças aumentava, principalmente em períodos de grandes epidemias no Rio de Janeiro, como a febre amarela e a cólera. A hipótese da professora é que, por consequência das epidemias, o número de crianças abandonadas era maior em decorrência do falecimento da mãe ou da diminuição da renda da família, não sendo mais possível sustentar aquele bebê, que, então, era abandonado. Nessas situações, uma mesma ama de leite era responsável por alimentar diversas crianças, mas uma mulher também poderia ser alugada por uma família branca, tornando-se responsável por apenas aquele bebê.

A própria vivência de maternidade das amas de leite era interrompida, já que mulheres que iam sem o filho recebiam mais, pois desejava-se atenção e leite integralmente para os recém-nascidos. Assim, os filhos dessas mulheres escravizadas que tinham sua maternidade vendida ficavam com crianças mais velhas e recebiam uma alimentação precoce, como leite animal, papinhas ou miolo de pão amassado com água.

“Elas não estavam amamentando seus filhos, não estavam em contato com seus bebês, uma vez que estavam na casa de outra pessoa; então, quando pensamos em compreender a maternidade dessas amas de leite, o momento da amamentação e do cuidado engloba outras tarefas exigidas pela sociedade escravista do Brasil. Quando pensamos no corpo escravizado feminino, temos que nos atentar justamente para as formas a mais de exploração daquela mulher”.

Nessa mesma linha de pesquisa, no último ano foi publicado pela Editora da Universidade Federal Fluminense (Eduff), com o apoio da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), o livro “Escravidão e maternidade no mundo atlântico: corpo, saúde, trabalho, família e liberdade nos séculos XVIII e XIX”.

A obra conta com a organização da professora Karoline Carula e de Marília B. A. Ariza e aborda alguns dos assuntos já pesquisados pela docente do Departamento de História da UFF, como a relação entre gênero e o trabalho realizado pelas mulheres que serviam como amas de leite, algo essencial para compreender a condição desse grupo na sociedade escravista brasileira.