Por Luis Nassif, do Jornal GGN

Nos próximos dias, haverá o fim do Bar do Alemão, que fez parte relevante da minha vida em São Paulo.

Comecei no jornalismo em 1970, como estagiário da Veja. Saía de uma cidade média, que celebrava cada feito dos seus filhos e caía em uma cidade de concreto e aço, onde era apenas mais um. A cada duas semanas precisava ir a Poços de Caldas recarregar as baterias da auto-estima.

São Paulo era uma incógnita que só foi desvendada no dia em que saí de um fechamento de Veja, uma quinta-feira, e os amigos sugeriram uma passada no Alemão.

Chegamos, um caixa recém admitido no bar sentou-se em nossa mesa e começamos a conversar. Disse-lhe que gostava de choro, ele era um craque do cavaquinho. Disse que tinha um bandolim no bar e que poderíamos tentar algum choro. Sugeri “Tenebroso”, um choro enjoado de Ernesto Nazareth. Ele me olhou com algum respeito. E tocamos, eu no bandolim, ele no cavaco e o dono do bar no pandeiro.

Foi assim que conheci Nelsinho Risada, um dos grandes cavaquinhos de São Paulo, seguidor da escola de acompanhamento de Canhoto, e Dagoberto Salles, o Dagô, outra figura inesquecível.

A partir dali, o Alemão passou a fazer parte da minha vida.

Até então, o bar tinha passado por duas fases. A primeira foi na sua abertura, pelo Murillo, dono de uma imobiliária que ficava do outro lado da rua. Murilo tocava bandolim e fez o bar para receber os amigos. Tanto que, a partir das 20 horas, só podiam entrar os amigos.

Não peguei essa fase.

Depois, o bar foi descoberto pelo compositor e violonista Eduardo Gudin, que começava uma carreira que o levaria, mais tarde, a ser reconhecido como o compositor oficial de São Paulo.

Já tinha participado com Gudin de alguns festivais. Logo que cheguei a São Paulo, alguns amigos sugeriram que fôssemos ao bar do Gudin – como era tratado o Alemão. Sabíamos que era na Água Branca. Como não conhecida nada de São Paulo, fiquei rodeando o parque, sem encontrar o bar.

Naquela quinta, quando cheguei no Alemão, Gudin já se preparava para montar sua tenda musical em outros bares. E o Alemão ingressou definitivamente na era do choro. Um dos corretores de Murilo, o Heraldo, era um grande violonista. Ele e Nelsinho passaram a me alimentar de informações sobre seu ídolo maior, Garoto, em um tempo em que a música tinha se esquecido do gênio.

Passei a integrar o grupo. Depois, apareceu um jovem talentosíssimo, Serginho Leite, conhecido como humorista, mas um dos grandes 7 cordas de São Paulo desde jovem. E o bar passou a receber jovens compositores de todas as partes, que vinham tentar a vida em São Paulo, como Vicente Barreto, o grupo Bendengó e outros. Além dos paulistas Carlinhos Vergueiro, do santista Arismar, de Edson Alves e a turma do Gudin.

Naquele período, o Estadão se mudou para a Marginal e o bar passou a receber jornalistas de lá, da Folha e da TV Cultura.

O bar era frequentado por figuras históricas da noite paulistana, a começar de Pelão, o produtor que gravou LPs clássicos com Nelson Cavaquinho e Cartola. Graças a Pelão, o bar passou a ser frequentado pelos clássicos brasileiros. Foi lá que participei de noitadas na mesma mesa que Cartola, Nelson Cavaquinho, Braguinha, Sinval Silva e o inesquecível Hervé Cordovil – pianista mineiro, autor das “A saudade mata a gente˜, “Sabiá lá na gaiola”.

O grande Sinval Silva, autor de tantos clássicos dos anos 40, apareceu no bar. Sentou-se na mesa 8, a mesa da diretoria. O garçom do bar chamava-se também Sinval, um fenômeno que atendia todas as mesas sem precisar anotar os pedidos. Cada vez que alguém gritava “Sinval”, Sinval Silva levantava-se, cumprimentava o público com um aceno e dizia para nós:

Gosto de São Paulo porque aqui não se esqueceram de mim.

Os clássicos paulistanos também eram frequentadores, especialmente Paulo Vanzolini, Inezita Barroso, Adoniran Barbosa.

Lembro-me de uma cena hilária de Vanzolini com Pelão. Por alguma razão, Vanzolini implicava sempre com Toquinho. Acusava o violonista de ter assumido a parceria de “Na boca da noite”. Segundo Vanzolini, ele tinha composto a música sozinho. Aliás, Vanzolini sempre foi conhecido por ser um ranheta adorável. Aí foi interrompido por Pelão, outro ranheta.

Deixa de bobagem. Eu assisti quando vocês compuseram a música e Toquinho fez a melodia sim.

Havia também o negão Almeida, colega de Dagô em seus tempos de vendedor de livros, e campeão senior de arremesso de peso pelo São Paulo, além de sambista de primeira. Havia o Baiano, que trabalhava no temido Cenimar (Centro de Inteligência da Marinha), mas que, na democracia dos botecos, era um amigo fiel. Acabei padrinho de casamento dele e do primeiro filho.

Os cariocas também descobriram o Alemão. Em suas vindas para São Paulo, terminavam a noite no bar. Passaram por lá Paulo César Pinheiro, Clara Nunes, na sua última semana de vida, João Bosco, Beth Carvalho.

Beth foi personagem de uma cena hilária. Ela chegou acompanhada de Carlinhos Vergueiro. No bar, encontrou seu amigo Negão Almeida e ficou de papo. Carlinhos já tinha bebido várias e ficou enciumado, aproximou-se Almeida e deu-lhe um soco na orelha. A desproporção era tão grande, entre ambos, que, em um primeiro momento, Almeida julgou que fosse algum esbarrão. Quando se deu conta de que tinha sido agredido, virou o bicho. Precisou uns três para segurá-lo.

Aliás, Almeida foi personagem da melhor história do bar. Uma noite apareceu Nelson Cavaquinho. Como precisasse pegar o ônibus para o Rio de madrugada, pediu para alguém levá-lo à rodoviária, que ainda estava na Estação da Luz. A namorada do Gudin na época se prontificou. No Minhocão, o carro quebrou e ela telefonou de um orelhão e pediu para alguém substituí-la.

O Negão Almeida tinha uma banheira e topou na hora. Pegou Nelson Cavaquinho. No curto espaço de tempo entre o Minhocão e a Rodoviária, Nelson Cavaquinho virou-se para ele e convidou:

Você é meu afilhado. Vamos para o Rio que vou fazer uma buchada e chamar a velha guarda da Mangueira.

O Negão nem vacilou. Estacionou o carro, comprou uma passagem e foi com Nelson para o Rio. A viagem toda, Nelson Cavaquinho, bêbado que nem um peru, dormiu com a cabeça encostada no ombro do Negão. Perto de Volta Redonda abriu os olhos, olhou para o Negão e perguntou:

Quem é você?

Só restou a Almeida chegar no Rio e comprar a passagem de volta para São Paulo.

Falei dos músicos do bar, mas não falei dos demais frequentadores. Havia o Danilo, filho do Comendador Fachina, presidente do Palmeiras; o Riolando e seus colegas da CESP, todos conhecedores profundos da música brasileira.

Mas o grande personagem era mesmo Dagô. O velho tinha um modo único de tocar pandeiro: em vez de balançar o pandeiro, ele balançava o seu corpo.

Às vezes me convidava para incursões misteriosas. Íamos ao Ponto Chic e ele ficava rodeando a cozinha, para tentar aprender o segredo da mistura de queijos do bauru famoso.

Quando saí da Veja, negociei minha ida para o Jornal da Tarde com o Klebinho Almeida, no próprio Alemão e com Dagô pressionando para fazer uma boa proposta. Assim que mudei de emprego tirei uma semana de férias e fui com Dagô para Belo Horizonte, passar uma semana com meu primo Oscar, grande violonista.

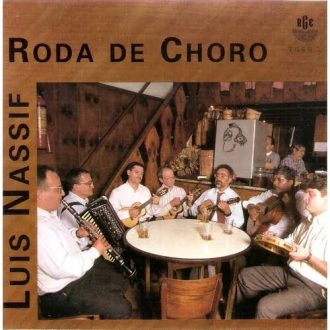

De 1974 a 1984 toquei choro praticamente todas as noites no Alemão. Quando veio a gestão Jânio Quadros na prefeitura, implicaram com o barulho do bar. As rodas passaram a ser uma vez por semana.

Depois, Dagô morreu, Gudin assumiu o bar, mas não tinha muito jeito para negócios. A gestão ficou com uma gerente até que veio a grande crise do período 2016 até a pandemia.

O bar estava para fechar ou ser vendido para o dono do Bar Brahma – o maior exterminador de bares tradicionais de São Paulo. Chegamos a juntar 40 pessoas que se comprometeram a pagar uma mensalidade ao bar. Como eram de grupos diferentes, combinamos que várias delas se comprometeriam a um show mensal com sua turma.

Não deu certo.

Neste domingo, o bar terá sua última sessão. Não estarei lá. Há tempos, o Alemão era um quadro na parede, um quadro inesquecível na vida de uma metrópole que não preserva a sua história.