25 de dezembro de 2021 1:24 por Roberto Amaral

Em carta a Celso Furtado, escrevendo nos idos de 1967, Florestan Fernandes observava que “No Brasil, desde a Independência, as reformas liberais sempre precisaram da chancela dos conservadores” (Celso Furtado, Correspondência intelectual). Aduzo que essas reformas, nem sempre modernizantes, sempre implicaram a conciliação com o atraso, impedindo as reformas essenciais, ou descaracterizando seu papel renovador. Porque a conciliação é instrumento que atende aos interesses do bloco dominante. Neste sentido, nossa história é exemplar.

O mestre de A revolução burguesa no Brasil lembra que o rompimento com o estatuto colonial e a instalação da monarquia constitucional, uma transação das elites senhoriais (e a conciliação é sempre uma traficância em que predomina a vontade da casa-grande), se fizeram sem consideração a princípios ou ideias liberais, empenhadas que estavam as forças dominantes na preservação do latifúndio e seus interesses associados, como a defesa da propriedade e da escravidão, irmãs siamesas. Ou seja, o avanço haveria de ser, sempre, mínimo, tão só aquele milímetro necessário para esfriar as tensões, evitando qualquer abalo na arquitetura da organização do poder. Assim, e por tais artes, as “reformas liberais” foram feitas pelos conservadores, como na abolição da escravatura, garantindo-se a classe dominante da preservação do statu quo ante, cuja essência era a intocabilidade do regime de propriedade da terra. Em 1822 o Brasil colonial se projetou sobre o estado independente, e o latifúndio sobreviveria na República dos plantadores. O poder dominante permanece o mesmo; as alterações, mínimas, superficiais, se operam pela reiteração e pela acomodação, jamais pela ruptura.

O pavor à mudança é o tempero da política de conciliação mediante a qual a classe dominante amarra o embate social no ambiente da casa-grande, que o manipula: “A conciliação empequeneceu muitos líderes e não foi feita para benefício do povo e do país, e sim para defesa de interesses minoritários, já que aparou as divergências pessoais e não solucionou os problemas prático-reais do povo” (José Honório Rodrigues, Conciliação e reforma no Brasil), porque simplesmente o povo não é sujeito-histórico.

As mudanças, traficadas por uma classe dominante aferrada à convicção da continuidade, quase sempre se acrescentam ao passado, raramente o suprimindo.

Nossa história é profundamente conservadora. Fomos dos últimos no processo da independência, o último a abolir a escravidão, a derradeira monarquia. Discutimos a reforma agrária desde pelo menos a frustrada Constituinte de 1823, com o texto de José Bonifácio.

Voltemos a Florestan e à carta referenciada: “O país – acrescenta o mestre – acolhe melhor as reformas necessárias, desde que elas percam o caráter ideológico (e raramente o possuem, pois costumamos andar atrasados: quando aceitamos uma ideia nova, ela já não é mais ideologia, mas tradição envelhecida e em processo de substituição nos países de origem) e possam ser implantadas com a segurança de que não alterarão muito a rotina preestabelecida […]”. Isto é, quando não é mais uma ideia-força, um projeto, um programa.

Bom exemplo do empenho da casa-grande em preservar o passado é oferecido pela resistência da velha imprensa na defesa que faz do neoliberalismo, nada obstante seu fracasso mundial, e o rotundo desastre de sua introdução entre nós pelo aprendiz de feiticeiro que ainda está no ministério da Economia.

Na segunda metade dos anos 40 do século passado ainda discutíamos se o país deveria fazer a opção industrialista. O planejamento governamental só foi admitido quando perdeu os ares e as cores da cultura marxista.

A necessidade da chancela conservadora ultrapassa os limites das “ideias liberais” e agora entra no campo das propostas políticas.

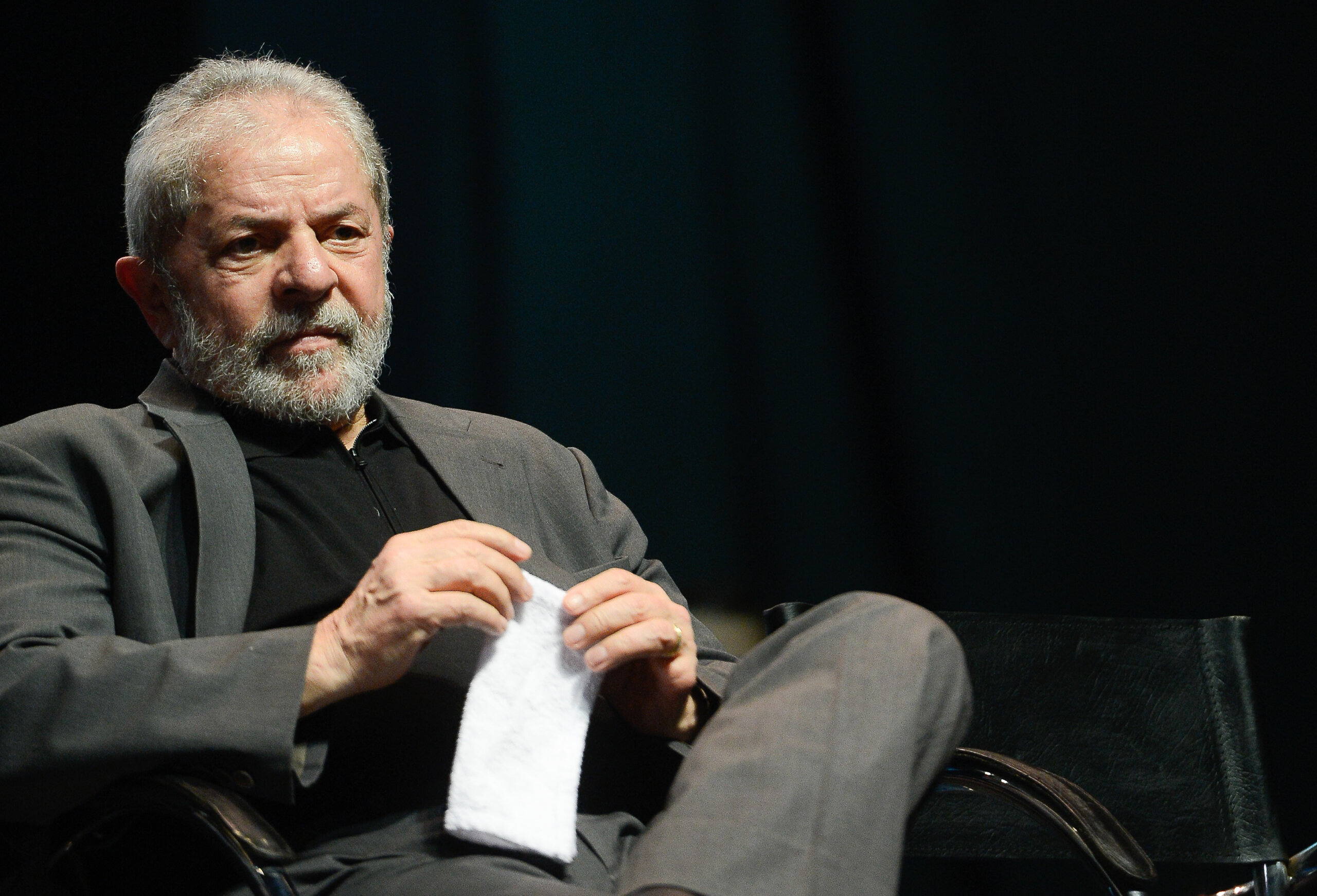

Uma questão candente, o caráter de um eventual governo de centro-esquerda – a discussão que diz respeito aos interesses do povo brasileiro –, não tem espaço na imprensa brasileira, não conquista políticos e muito menos “especialistas”, porque inevitavelmente colocaria na ordem do dia o debate sobre a arquitetura do poder, o nó górdio da política. Este é tema exorcizado, tanto quanto o caráter das composições partidárias, e no espaço vazio discute-se, por exemplo, quem deve ser o vice na futura chapa do ex-presidente Lula. E o líder nas apostas, hoje, diz a mídia, é Geraldo Alckmin. A candidatura do ex-governador paulista se apresenta como a chancela conservadora indispensável para viabilizar a candidatura petista, a qual, nada obstante as lições oferecidas por dois governos (2003/2011), ainda precisaria de passaporte para circular pela Av. Faria Lima.

Em outras palavras, sinalização de nosso abissal atraso político-ideológico, o pleito de uma candidatura socialdemocrata estribada em uma longa carreira política e na experiência de oito anos de governo ainda carece do nihil obstat de seus adversários ideológicos para que sejam afastados os temores dos conservadores, sem cujo apoio a centro-esquerda não teria condições de governar.

É difícil de crer que a simples presença de Alckmin na chapa presidencial seja suficiente para estabelecer o modus de convivência civilizada dos conservadores com Lula, considerando que a vice-presidência por si só não assegura ao titular qualquer sorte de capacidade de ingerência no governo. Muito menos de ditar-lhe diretrizes. É mais razoável crer que a Faria Lima quererá discutir com o candidato seu projeto de governo. Em face, porém, das características e condicionamentos da candidatura de Lula, o que se pode esperar (e mais do que tudo, desejar) é que essa discussão em torno de programa de governo e outros compromissos políticos, com Alckmin ou outro nome qualquer, com os partidos e demais instituições da sociedade, seja feita da forma a mais ampla e a mais transparente possível.

Nada obstante a obviedade constrangedora, é preciso repetir mil vezes que a história não se repete. O próximo 2022 não guarda a mais remota lembrança dos idos de 2002, e as condições que aguardam o eventual terceiro mandato de Lula nada dizem respeito às condições históricas que presidiram seus dois mandatos a partir de 2003. Ademais das óbvias alterações da conjuntura internacional, o quadro brasileiro que se descortina para 2023 é histórica e substancialmente diverso. Não se trata mais de recuperar o pacto democrático desenvolvimentista da Nova República de Ulisses e Tancredo, mas de restaurar a democracia e reconstruir a nação, como projeto. Antes de lançar as bases do país que queremos, é preciso salvar – política, econômica e ideologicamente – o pais que temos, este que vamos herdar do pesadelo bolsonarista, a recidiva do 1º de abril de 1964.

É evidente que, na contramão dos tempos de hoje, que militam no conflito e na dilaceração do tecido social, é preciso construir um consenso em torno da salvação nacional. A partir de um programa mínimo de emergência, limitado a conter a hemorragia, deverá ser construído, com a sociedade, um programa de governo de longo prazo, que, visando ao desenvolvimento, aponte para a construção de uma sociedade livre do conflito de classes.

Mas, sabemos, este é ainda um projeto muito distante do que, nas condições atuais, nos pode oferecer a promessa de um futuro governo Lula, com Alckmin, Joaquim ou Manuel.

***

Sérgio Sérvulo da Cunha, o militante que nos deixa. Advogado, procurador do Estado, jurista, filósofo e poeta, mas acima de tudo um caráter sem jaça. Corajoso e firme como os homens de bem. Participou ao lado de Evandro Lins e Silva da bancada de acusação no julgamento pelo Senado do impeachment contra Fernando Collor. Atuou ao lado de Márcio Tomaz Bastos no Ministério da Justiça, foi a alma de muitas conferências nacionais de advogados e assessorou várias presidências do Conselho Federal a Ordem dos Advogados do Brasil. Combatente da democracia contra a ditadura, lutou sem desânimo em defesa dos direitos humanos. Militamos juntos em saudoso partido socialista (chegou a ser eleito vice-prefeito de Santos), e tive a honra de colaborar com ele em vários textos e na escrita de livro sobre direito constitucional -eleitoral. Guardo a honra de saber que integrava as fileiras de seus amigos.